Clusterkopfschmerz: Warnzeichen in der Apotheke erkennen und gezielt beraten

Clusterkopfschmerz gehört zu den primären Kopfschmerzerkrankungen und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Schmerzintensität, eine streng einseitige Lokalisation sowie charakteristische Begleitsymptome wie Tränenfluss, Nasenlaufen oder Lidödem aus.

Aufgrund der relativ geringen Prävalenz im Vergleich zur Migräne oder Spannungskopfschmerz ist diese Erkrankung vielen Patientinnen und Patienten – aber auch Teilen des medizinischen Fachpersonals – weniger bekannt.

Aufklärung und Betreuung in der Apotheke

Die Apotheke stellt für viele Betroffene eine der ersten Anlaufstellen bei akuten oder wiederkehrenden Kopfschmerzepisoden dar. Gerade bei Clusterkopfschmerz besteht jedoch ein hohes Risiko der Fehldeutung – insbesondere dann, wenn sich Patientinnen und Patienten wiederholt mit starken, unerklärlichen Kopfschmerzen vorstellen, über typische Begleiterscheinungen berichten oder rezeptfreie Schmerzmittel ohne ausreichende Wirkung einnehmen.

Hier ist das pharmazeutische Personal gefragt: durch gezielte Rückfragen und ein geschultes Verständnis für mögliche Differenzialdiagnosen kann ein begründeter Verdacht auf Clusterkopfschmerz geäußert und zur ärztlichen Abklärung geraten werden.

Unterstützung durch pharmazeutische Betreuung

Neben der initialen Erkennung spielt auch die weiterführende Betreuung von Personen mit diagnostizierten Clusterkopfschmerz in der Apotheke eine bedeutende Rolle.

Viele Betroffene benötigen Unterstützung bei der Anwendung ihrer spezifischen Akuttherapie – etwa mit subkutanem Sumatriptan oder inhalativem Sauerstoff sowie bei der medikamentösen Prophylaxe mit Verapamil. Trigeminoautonome Kopfschmerzen, insbesondere der Clusterkopfschmerz, zählen zu den schmerzintensivsten neurologischen Erkrankungen und können bei unzureichender Behandlung zum Suizid führen.

Die Apotheke als niedrigschwelliger Versorgungspunkt spielt eine zentrale Rolle in der frühzeitigen Erkennung möglicher Hinweise und der gezielten Weiterleitung – ein entscheidender Beitrag zur Vermeidung schwerwiegender Verläufe und zur Verbesserung der Lebensqualität Betroffener.

Definition des Clusterkopfschmerzes

Nach der ICHD 3 beta (Headache Classification Committee of the International Headache Society 2013, ICHD-3 Beta) gehören der episodische und chronische Clusterkopfschmerz (CK) zu den trigeminoautonomen Kopfschmerzen.

Der Clusterkopfschmerz ist durch plötzlich einsetzende, äußerst starke Kopfschmerzattacken gekennzeichnet, die immer nur eine Seite des Kopfes betreffen. Der Schmerz konzentriert sich typischerweise hinter dem Auge (retroorbital) und wird dort am intensivsten wahrgenommen. Typisch ist das gleichzeitige Auftreten von Begleitsymptomen auf derselben Seite wie der Schmerz – dazu gehören zum Beispiel ein tränendes Auge, eine laufende Nase oder ein herabhängendes Augenlid (Horner-Syndrom).

Schmerzcharakter Clusterkopfschmerz

Die Schmerzen beim Clusterkopfschmerz gelten als extrem stark und zählen zu den intensivsten bekannten Kopfschmerzformen. Betroffene beschreiben sie häufig als bohrend, brennend oder stechend, mit einem klaren Schmerzmaximum im Bereich hinter dem Auge (retroorbital), der Stirn oder der Schläfe – stets einseitig und meist immer auf derselben Seite.

Ganz typisch ist der plötzliche Beginn der Attacke, die ihre maximale Intensität innerhalb weniger Minuten erreicht. Die Schmerzen sind in der Regel nicht pulsierend, wie bei einer Migräne, sondern konstant qualvoll. Jede Attacke dauert 15 bis 180 Minuten, kann bis zu achtmal täglich auftreten und zeigt eine Clusterung über mehrere Wochen hinweg, häufig zur gleichen Tages- oder Nachtzeit (gehäuft 1 bis 2 Stunden nach dem Einschlafen oder in den frühen Morgenstunden (über 50 Prozent).

Typische Begleitsymptome bei Clusterkopfschmerz:

- Tränende Augen

- Gerötete Bindehaut

- Laufende oder verstopfte Nase

- Vermehrtes Schwitzen (Stirn oder Gesicht)

- Hautrötung (Stirn oder Gesicht)

- Schwellung des Augenlids

- Völlegefühl im Ohr

Diese Symptome treten fast immer auf derselben Seite wie der Kopfschmerz auf und fehlen nur in etwa 3 Prozent der Fälle.

Weitere Merkmale:

- Hohe Schmerzintensität: Führen bei vielen Betroffenen zu starker motorischer Unruhe (z. B. Umherlaufen, auffällige körperliche Reaktionen).

- Psychische Belastung: Besonders bei chronischen Verläufen oder unzureichender Behandlung, oft verbunden mit suizidalen Gedanken und Depressionen.

- Schlafstörungen: Häufige nächtliche Attacken führen zu Schlafmangel, der den Alltag beeinträchtigt.

- Saisonale Häufung: Clusterkopfschmerz tritt häufig im Frühjahr und Herbst auf.

Begleiterscheinungen:

- Etwa 50 Prozent der Patienten leiden zusätzlich an einem begleitenden Kopfschmerz, der häufig einseitig und konstant ist.

- Migräneähnliche Symptome wie Aura, Übelkeit sowie Licht- und Geräuschempfindlichkeit können ebenfalls auftreten.

Episodischer vs. chronischer Clusterkopfschmerz – eine differenzierte Betrachtung

Der episodische Clusterkopfschmerz ist die häufigste Verlaufsform und betrifft etwa 80 Prozent der Betroffenen. Er tritt in klar abgegrenzten Perioden („Cluster“) auf, die zwischen 7 Tagen und mehreren Monaten andauern können. Innerhalb dieser Episoden kommt es zu täglichen, oft mehrfachen Attacken. Typisch ist eine symptomfreie Remissionsphase von mindestens 3 Monaten zwischen den Clustern, in der keine Beschwerden auftreten.

Im Gegensatz dazu liegt ein chronischer Clusterkopfschmerz vor, wenn:

- keine symptomfreie Phase von mehr als 3 Monaten innerhalb eines Jahres besteht oder

- die Attacken ohne Unterbrechung über mehr als ein Jahr andauern.

Diese Form ist seltener, jedoch mit einer besonders hohen psychischen und sozialen Belastung verbunden. Die Betroffenen benötigen häufig eine intensivere ärztliche Betreuung, eine konsequente Prophylaxe und engmaschige Unterstützung im Alltag.

Die Diagnose Clusterkopfschmerz wird in Deutschland häufig erst nach mehr als acht Jahren gestellt, was zu jahrelangem Leid, Fehldiagnosen und einer unzureichenden Behandlung führt. Die Patienten erleben dabei nicht nur extreme körperliche Schmerzen, sondern auch psychische Belastungen wie Angst, Depression und Verzweiflung. Angehörige leiden mit und sind oft hilflos, da sie die körperlichen und emotionalen Qualen ihrer Familienmitglieder miterleben. Trotz der schweren Auswirkungen ist CH heute bei entsprechender Expertise schnell diagnostizierbar, und es gibt wirksame Behandlungsmöglichkeiten.

Doch aufgrund fehlender Aufklärung und mangelnder Anerkennung in der medizinischen Ausbildung bleibt der Clusterkopfschmerz häufig unzureichend behandelt, was die Belastung für Betroffene und ihre Familien weiter verstärkt.

Merke

Clusterkopfschmerz gilt als einer der stärksten und quälendsten primären Kopfschmerzen, bekannt für seine extreme Schmerzintensität und die damit verbundene Unruhe. Aufgrund der schweren Belastung wird er umgangssprachlich auch als „Suizidkopfschmerz“ bezeichnet, da viele Betroffene während eines Anfalls suizidale Gedanken äußern.

Oft wird CH nicht frühzeitig erkannt oder adäquat behandelt, da sowohl in Notaufnahmen als auch bei nicht spezialisierten Ärzten häufig eine unzureichende Ausbildung und Erfahrung in der Diagnostik und Therapie von Kopfschmerzerkrankungen besteht.

Clusterkopfschmerz Ursachen

Hypothalamus als Ursprungsort von Clusterkopfschmerzen

Die genauen Ursachen von Clusterkopfschmerzen sind bislang nicht vollständig geklärt. Derzeit werden mehrere Hypothesen untersucht, wobei die verbreitetste Annahme den Hypothalamus als Ursprungsort der Beschwerden sieht.

Dieser Teil des Zwischenhirns, zuständig unter anderem für Hormonregulation und die Steuerung der inneren Uhr, soll sowohl die Schmerzattacken als auch die einseitigen autonomen Begleitsymptome auslösen. Die Schmerzsignale werden anschließend über den Nervus trigeminus weitergeleitet.

Trigeminusaktivierung und autonome Symptome

Die Aktivierung des Trigeminusnervs, insbesondere seines ersten Astes (V1), ist direkt für die starken Schmerzempfindungen verantwortlich. Parallel wird über einen Reflexbogen das autonome Nervensystem aktiviert, was die typischen begleitenden Symptome auf der betroffenen Gesichtshälfte (z. B. tränendes Auge, laufende Nase, Schwitzen) erklärt.

Chronobiologie und Clusterperioden

Ein auffälliges Merkmal von Clusterkopfschmerzen ist ihre periodische Häufung, häufig zu festen Tages- oder Jahreszeiten. Auch hier wird eine zentrale Rolle des Hypothalamus angenommen, der als eine Art „innerer Taktgeber“ wirkt und den zirkadianen Rhythmus beeinflusst.

Beteiligung von Neurotransmittern und CGRP

Ähnlich wie bei der Migräne spielt vermutlich auch bei Clusterkopfschmerzen das CGRP-System (calcitonin gene-related peptide) eine wichtige Rolle. CGRP ist ein Neurotransmitter – ein chemischer Botenstoff, mit dem Nervenzellen Informationen weitergeben. Während einer Attacke kommt es offenbar zur Freisetzung von CGRP, was entzündliche Prozesse, eine Gefäßerweiterung und Schmerz vermittelt bzw. verstärkt.

Neuro-vaskuläre Entzündung

Darüber hinaus wurde beobachtet, dass es im Rahmen der Attacke zu einer von Nerven ausgelösten Gefäßentzündung, einer sogenannten neuro-vaskulären Entzündung, kommt.

Dabei sind bestimmte Entzündungsbotenstoffe ausschließlich während der Attacke im venösen Blut der betroffenen Kopfseite erhöht, was experimentell nachgewiesen wurde. Diese Reaktion verstärkt die lokale Schmerzverarbeitung zusätzlich.

Clusterkopfschmerz Risikofaktoren

Clusterkopfschmerzen haben oft keine klaren äußeren Ursachen, aber während einer aktiven Phase (Clusterperiode) können bestimmte Reize, sogenannte Trigger, Attacken auslösen:

- Alkohol

- Nikotin

- starke Gerüche (z. B. Lösungsmittel, Parfüm)

- Histamin (Reifer Käse, Schokolade)

- hohe Temperaturen / Hitzeeinwirkung

- körperlicher oder emotionaler Stress

- Schlafmangel oder Schlafrhythmusstörungen

- Aufenthalt in hohen Höhen

- Reizendes Licht

- Medikamente (Nitroglycerin)

Warum Clusterkopfschmerzen und Migräne verwechselt werden

Clusterkopfschmerzen und Migräne weisen in bestimmten Aspekten ähnliche klinische Merkmale auf, was die Unterscheidung insbesondere in der frühen Diagnostik erschweren kann. Beide Erkrankungen gehen mit intensiven, meist einseitigen Kopfschmerzen einher und werden durch komplexe Prozesse im Nervensystem ausgelöst. Viele Menschen, die regelmäßig unter Kopfschmerzen leiden, erhalten keine eindeutige Diagnose – und bleiben dadurch oft unbehandelt oder unzureichend versorgt.

Migräne und Clusterkopfschmerz weisen mehrere pathophysiologische Gemeinsamkeiten auf. Beide Erkrankungen sind mit einer Aktivierung des trigemino-vaskulären Systems verbunden, was zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren wie CGRP und zur Weitstellung zerebraler Blutgefäße führt. Diese Prozesse tragen maßgeblich zur Schmerzentstehung bei. Auch bestimmte Auslöser wie starke Gerüche, histaminreiche Nahrungsmittel, Alkohol oder Lichtreize können bei beiden Kopfschmerzformen eine Attacke auslösen, was auf eine gemeinsame Reizempfindlichkeit hindeutet.

Migräne und Clusterkopfschmerz: Wenn die Schaltzentrale aus dem Takt gerät

Migräne und Clusterkopfschmerzen haben gemeinsam, dass bei beiden der Hypothalamus – ein Bereich im Zwischenhirn – aus dem Gleichgewicht geraten kann. Das betrifft zum Beispiel die Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus, die Verarbeitung von Schmerzen und die Ausschüttung bestimmter Hormone. Der Hypothalamus wirkt dabei wie eine zentrale Schaltstelle, die viele Körperfunktionen koordiniert. Bei Clusterkopfschmerzen ist seine Beteiligung jedoch stärker und direkter, was sich auch in der ausgeprägten zeitlichen Regelmäßigkeit der Attacken zeigt.

Obwohl Migräne und Clusterkopfschmerzen einige pathophysiologische Gemeinsamkeiten aufweisen – etwa eine neurovaskuläre Entzündung und die Freisetzung von Botenstoffen wie CGRP – unterscheiden sie sich deutlich in ihrem Ursprung und Verlauf.

Wie sich Clusterkopfschmerz und Migräne voneinander abgrenzen

Bei Migräne legen bildgebende Studien nahe, dass der Ursprung der Attacken häufig im Bereich des Hirnstamms, insbesondere in der dorsolateralen pons (Brücke), liegt. Diese Region spielt eine Rolle bei der Schmerzverarbeitung, der Modulation von sensorischen Reizen und der Kontrolle von Aufmerksamkeits- und Stressreaktionen. Dort werden auch Prozesse angestoßen, die zu einer Aktivierung des trigemino-vaskulären Systems führen – einem Schlüsselfaktor in der Migräneentstehung.

Im Gegensatz dazu stehen Clusterkopfschmerzen in engem Zusammenhang mit einer Dysfunktion im posterioren Hypothalamus. Diese Region ist an der Steuerung von zirkadianen Rhythmen, vegetativen Funktionen und hormonellen Regelkreisen beteiligt. Der Hypothalamus scheint bei Clusterkopfschmerzen nicht nur ein Auslöser, sondern ein zentraler Taktgeber für die rhythmisch auftretenden Schmerzattacken zu sein. Die auffallende Regelmäßigkeit der Anfälle – oft zur gleichen Tageszeit und saisonal gehäuft – spricht ebenfalls für eine Beteiligung des biologischen Zeitgebers.

Migräne vs. Clusterkopfschmerz: Zwei Gesichter des Schmerzes

Migräneattacken dauern meist mehrere Stunden bis Tage und gehen häufig mit Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit einher. Clusterattacken hingegen sind deutlich kürzer, dafür extrem intensiv und treten häufig mehrmals täglich zu festen Zeiten auf. Auch ist das Auftreten einer visuellen Aura sowie migräneartiger Beschwerden möglich.

Typisch sind jedoch starke, einseitige Kopfschmerzen mit ausgeprägten autonomen Begleitsymptomen wie Tränenfluss, gerötetem Auge und laufender Nase. Das Verhalten der Patienten während der Attacken unterscheidet sich jedoch deutlich: Während Clusterpatienten typischerweise unruhig sind und sich aktiv bewegen, müssen sich Migränepatienten zurückziehen und sich, bevorzugt in einem abgedunkelten Raum, hinlegen.

Wichtig zu wissen:

Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) ist ein neuropeptidähnlicher Botenstoff, der vor allem im peripheren und zentralen Nervensystem vorkommt. Es wird insbesondere von sensorischen Nervenfasern des Trigeminusnervs freigesetzt und spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Kopfschmerzen, insbesondere bei Migräne und Clusterkopfschmerzen. CGRP wirkt stark gefäßerweiternd (vasodilatierend) und fördert die neurogene Entzündung im Bereich der Hirnhäute.

Diese Prozesse führen zur Aktivierung von Schmerzrezeptoren und tragen maßgeblich zur Schmerzentstehung bei. Aufgrund seiner Schlüsselrolle gilt CGRP heute als wichtiger therapeutischer Angriffspunkt: Es stehen mittlerweile Medikamente zur Verfügung, die entweder das Peptid selbst oder seine Rezeptoren blockieren (sog. CGRP-Antagonisten oder -Antikörper).

Wie lassen sich Clusterkopfschmerzen und Migräne voneinander unterscheiden?

Clusterkopfschmerzen und Migräne gehören zu den schwerwiegenden primären Kopfschmerzerkrankungen und beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen stark. In einigen Punkten unterscheiden sie sich jedoch in ihrem Erscheinungsbild. Während beide Kopfschmerzformen mit einer visuellen Aura und migräneartigen Symptomen einhergehen können, so zeigt sich die Migräne häufig mit begleitenden Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen.

Clusterkopfschmerzen zeichnen sich durch extrem starke, unerträgliche Schmerzattacken (Suizidkopfschmerz!) mit autonomen Begleiterscheinungen aus. Es ist zudem möglich, dass beide Kopfschmerzformen gleichzeitig auftreten. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die wichtigsten Erkennungsmerkmale:

| Merkmal | Clusterkopfschmerz | Migräne |

|---|---|---|

| Schmerzcharakter | Extrem stark, stechend/brennend, meist lokal im Auge oder direkt dahinter, „glühend heißes Messer“, “brennender Dorn“ | Sehr stark, pulsierend, pochend, meist halbseitig |

| Dauer einer Attacke | 15 Minuten bis 3 Stunden | 4 bis 72 Stunden |

| Häufigkeit | Meist nachts, mehrmals täglich in Clusterperioden | Ein- bis viermal pro Monat |

| Begleitsymptome | Tränenfluss, gerötetes Auge, hängendes Augenlid, laufende/verstopfte Nase, ggf. Aura | Aura, Übelkeit, Erbrechen, Licht-/Lärmempfindlichkeit, Sensibilitätsstörungen |

| Verhalten während eines Anfalls | Unruhig, Bewegungsdrang, Schaukeln mit dem Oberkörper | Ruhebedürfnis, Rückzug, Schmerzverstärkung bei Bewegung |

| Triggerfaktoren | Nikotin, Alkohol, Tagesrhythmusstörungen, starke Gerüche | Stress, Hormone, Lebensmittel, Gerüche |

| Geschlecht | Häufiger bei Männern | Häufiger bei Frauen |

| Alter bei Erstauftreten | Meist 20–40 Jahre | Pubertät bis junges Erwachsenenalter |

| Ort des Schmerzes | Einseitig, Augenpartie bis Stirn/Schläfe | Einseitig oder beidseitig, meist Schläfenregion |

| Ursprung | Hypothalamus, zirkadian strukturiert | Hirnstamm (v. a. Pons), diffus, variabel |

Akutbehandlung und Prophylaxe des Clusterkopfschmerzes

Aufgrund der oft hohen Attackenfrequenz kann im klinischen Alltag eine Kombinationstherapie – etwa Triptane für schwere Attacken und Sauerstoff oder Lidocain als Ergänzung – sinnvoll sein.

- Die Inhalation von 100 % Sauerstoff über eine Gesichtsmaske mit Rückatembeutel (Non-Rebreather-Maske) bei einem Fluss von 12 l/min über 15–20 Minuten ist hochwirksam und hilft durch eine Gefäßverengung etwa 78 Prozent der Patienten. Die Kosten für die Sauerstofftherapie in Druckgasflaschen werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

- Laut aktueller Leitlinie haben sich zur Behandlung akuter Clusterkopfschmerzattacken parenteral verabreichte 5-HT₁B/D-Agonisten als besonders wirksam erwiesen. Insbesondere Sumatriptan (6 mg subkutan) und Zolmitriptan (5–10 mg nasal) gelten als Mittel der ersten Wahl.

- Lidocaintropfen: Durch eine Nervenblockade lässt sich die periphere (parasympathische) Endstrecke der Clusterkopfschmerz-Symptomatik gezielt unterbrechen. Dieser Therapieansatz stellt insbesondere für Patienten mit Kontraindikationen für Triptane eine sinnvolle Behandlungsoption dar. Mehr dazu: Hinweise zur Anwendung von Lidocain.

Gut zu wissen:

Die orale Einnahme von Triptanen bei Clusterkopfschmerzen ist aufgrund der unzureichenden Geschwindigkeit der Resorption und der damit verbundenen verzögerten Schmerzlinderung nicht empfehlenswert. Clusterkopfschmerzen zeichnen sich durch abrupt einsetzende, hochintensive Schmerzen aus, die eine rasche therapeutische Intervention erfordern. Die orale Applikation von Triptanen führt zu einer verzögerten Resorption über den Magen-Darm-Trakt, was eine lange Zeit bis zum Wirkeintritt zur Folge hat – üblicherweise etwa 30 Minuten oder länger.

Galcanezumab beim Clusterkopfschmerz: Zwischen klinischem Bedarf und regulatorischer Realität

In Anbetracht der Notwendigkeit einer schnellen Symptomlinderung sind alternative Applikationsformen wie subkutane Injektionen, Nasensprays oder Inhalatoren vorzuziehen, da diese eine raschere Aufnahme und damit eine schnellere Wirkung ermöglichen. Diese schnelleren Verabreichungswege sind klinisch vorteilhaft, um den intensiven Schmerz eines Clusterkopfschmerzanfalls effektiv und zeitnah zu behandeln.

Die folgenden Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal: In der Europäischen Union, einschließlich Deutschland, ist Emgality® (Galcanezumab) derzeit ausschließlich zur Migräneprophylaxe bei Erwachsenen mit mindestens vier Migränetagen pro Monat zugelassen. Ein Antrag des Herstellers Eli Lilly auf Erweiterung der Zulassung zur Prophylaxe von episodischem Clusterkopfschmerz wurde von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) im Februar 2020 abgelehnt. Die EMA begründete ihre Entscheidung damit, dass die vorgelegten Studiendaten nicht ausreichend waren, um einen klaren Nutzen gegenüber den Risiken zu belegen (European Medicines Agency [EMA], 2020).

Im Gegensatz dazu hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Emgality® bereits im Juni 2019 zur Behandlung des episodischen Clusterkopfschmerzes zugelassen. In Deutschland ist die Anwendung von Galcanezumab bei Clusterkopfschmerz derzeit off-label und erfordert eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung sowie gegebenenfalls eine Genehmigung durch die Krankenkasse (U.S. Food and Drug Administration [FDA], 2019).

Weitere Medikamente und Behandlungsoptionen bei Clusterkopfschmerz

- Des Weiteren sind Kortikosteroide wie Prednison (mindestens 1 mg/kg Körpergewicht) ebenfalls effektiv, sollten jedoch nur kurzfristig (weniger als 4 Wochen) als erste therapeutische Maßnahme eingesetzt werden.

- In der prophylaktischen Behandlung ist Verapamil die Substanz der ersten Wahl (Dosierung: 3–6 × 80 mg/Tag, selten bis zu 960 mg/Tag). Dabei ist auf mögliche Nebenwirkungen wie Bradykardien und AV-Blockierungen zu achten. Es sollten retardierte Präparate eingesetzt werden.

- Lithium (bei einem Plasmaspiegel von 0,6–1,2 mmol/l) und Topiramat (100–200 mg/Tag) gelten als Mittel der zweiten Wahl zur Prophylaxe des Clusterkopfschmerzes.

Wie wirkt Verapamil?

Verapamil ist ein Kalziumkanalblocker und gilt als Mittel der ersten Wahl zur Vorbeugung von Clusterkopfschmerzen. Es wirkt vermutlich durch die Hemmung zentraler Kalziumkanäle und beeinflusst die Aktivität im Hypothalamus sowie im trigemino-vaskulären System. Dadurch kann die Häufigkeit und Intensität der Attacken deutlich reduziert werden. Wegen möglicher Auswirkungen auf das Herz sollte die Behandlung unter regelmäßiger EKG-Kontrolle erfolgen.

Clusterkopfschmerz: Anspruchsvolle Therapie erfordert spezialisierte Betreuung

Entspannungsverfahren, die bei anderen Kopfschmerzformen wie Spannungskopfschmerzen oder Migräne oft lindernd wirken, zeigen bei Clusterkopfschmerzen in der Regel keine therapeutische Wirkung. Auch frei verkäufliche Schmerzmittel bleiben bei dieser Form des Kopfschmerzes wirkungslos, da sie weder die Schwere noch die Dauer der Attacken beeinflussen können.

Die Behandlung von Clusterkopfschmerzen erfordert daher eine gezielte, medikamentöse Therapie, die idealerweise in spezialisierten Kopfschmerzzentren erfolgt. Dort kann unter stationären Bedingungen eine exakte Diagnostik und individuelle Einstellung der Therapie vorgenommen werden. Da sowohl die Wahl der Medikamente als auch ihre Dosierung stark variieren können, ist eine engmaschige Betreuung durch erfahrene Fachärzte unerlässlich.

Nur durch eine individuell angepasste Behandlung und kontinuierliche Überwachung lassen sich die Lebensqualität verbessern, die Häufigkeit der Attacken reduzieren und langfristige Therapieerfolge erzielen. Die interdisziplinäre Betreuung in spezialisierten Einrichtungen bietet Betroffenen dabei die bestmögliche Unterstützung.

Clusterkopfschmerz: Das Wichtigste für PTA im Überblick

- Viele Kundinnen und Kunden mit wiederkehrenden Kopfschmerzen greifen regelmäßig zu rezeptfreien Schmerzmitteln, ohne eine klare ärztliche Diagnose zu haben. Dabei handelt es sich nicht selten um Kopfschmerzerkrankungen, die spezifische Behandlungsstrategien erfordern.

- Insbesondere bei häufiger Einnahme von Schmerzmitteln droht die Gefahr eines medikamenteninduzierten Kopfschmerzes oder einer Chronifizierung, etwa in Form einer chronischen Migräne. Auch Clusterkopfschmerzen können in eine chronische Verlaufsform übergehen, bei der die schmerzfreien Intervalle ausbleiben.

- Apotheken spielen eine wichtige Rolle in der frühen Identifikation und Aufklärung: Auf Warnzeichen wie die häufige Einnahme von Analgetika, nächtliche Schmerzattacken, einseitige Kopfschmerzen oder vegetative Begleitsymptome (z. B. Übelkeit, tränendes Auge, Lichtempfindlichkeit) sollte geachtet werden.

- Es ist wichtig, die Therapietreue bei verordneten Prophylaxen (z. B. Verapamil, Topiramat) oder bei neueren Therapien wie CGRP-Antikörpern zu unterstützen.

- Bei Verdacht auf Migräne oder Clusterkopfschmerz sollte eine ärztliche Abklärung angestrebt werden – idealerweise in spezialisierten Kopfschmerzambulanzen oder durch neurologische Fachärzte.

- Die Beratung in der Apotheke kann wesentlich dazu beitragen, dass eine frühzeitige und angemessene Behandlung erfolgt – und damit einer Chronifizierung sowie einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität vorgebeugt wird.

- Clusterkopfschmerz erkennen – Apothekenfachpersonal als Schlüssel zur schnelleren Diagnose. PTA digital im Interview mit Herrn Prof. Dr. Hartmut Göbel.

Leitfaden herunterladen

Clusterkopfschmerz zählt zu den intensivsten Schmerzformen überhaupt. Unser neuer Beratungsleitfaden unterstützt dabei, Betroffene empathisch und kompetent zu begleiten – mit kompaktem Wissen und praxisnahen Empfehlungen.

Lesen Sie auch folgende Artikel

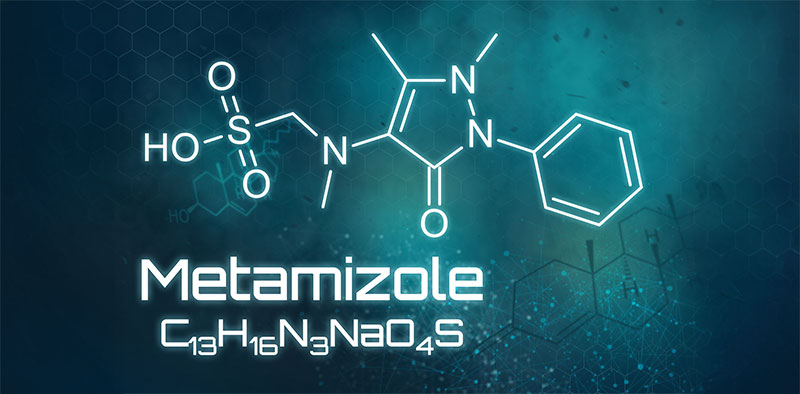

Metamizol: Wie sicher ist das Schmerzmittel wirklich?

Metamizol: Wie sicher ist das Schmerzmittel wirklich?13.10.2025: Metamizol wirkt schmerzlindernd, fiebersenkend und krampflösend. Wegen des Risikos einer Agranulozytose wird Metamizol nur dann eingesetzt, wenn andere Medikamente nicht ausreichend wirken oder nicht eingesetzt werden können.

Mehr erfahren Wie Apotheken bei Clusterkopfschmerz helfen können: Interview mit Prof. Dr. Hartmut Göbel

Wie Apotheken bei Clusterkopfschmerz helfen können: Interview mit Prof. Dr. Hartmut Göbel09.07.2025: PTA erkennen mehr: Clusterkopfschmerz früh zu erkennen kann den Unterschied machen. Mehr dazu erfahrt ihr hier bei uns im Interview mit Prof. Dr. Hartmut Göbel.

Mehr erfahren Clusterkopfschmerz: Warnzeichen erkennen und gezielt beraten

Clusterkopfschmerz: Warnzeichen erkennen und gezielt beraten09.07.2025: Clusterkopfschmerz – extrem belastend, oft verkannt Auch als „Suizidkopfschmerz“ bezeichnet, lässt sich die Erkrankung klar von Migräne abgrenzen. Unser Beitrag zeigt die typischen Merkmale und warum ein frühes Erkennen so wichtig ist.

Mehr erfahren

Schreiben Sie einen Kommentar